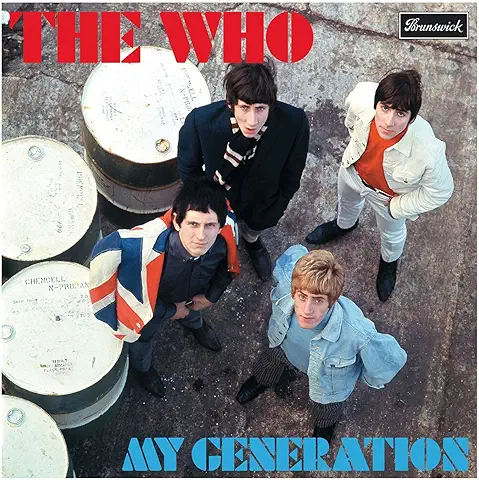

1965年発売のデビュー作。まずジャケットがカッコいい。ロンドン・パンクの源流と言われるのも納得のストリート感。プリテンダーズは「Learning To Crawl」(83年)でオマージュしてました。

LPは長らく廃盤でしたので、アメリカ版CDを買いましたがジャケットは「ビッグベン」。CDなのに音も悪い。プロデューサーのシェル・タルミーが2002年までマスター・テープを離さなかったため、リマスターが全く進まなかったから。現行のCDではステレオミックスはマルチトラックからステレオ化され薄皮を剝がしたように楽器の分離がよくなり、個々の演奏がくっきりと楽しめる。

- Out in the Street

- I Don’t Mind

- The Good’s Gone

- La-La-La-Lies

- Much Too Much

- My Generation

- The Kids Are Alright

- Please, Please, Please

- It’s Not True

- I’m a Man

- A Legal Matter

- The Ox

- I Can’t Explain

- Bald Headed Woman

- Daddy Rolling Stone

- Leaving Here

- Lubie (Come Back Home)

- Shout and Shimmy

- (Love Is Like A) Heat Wave

- Motoring

- Anytime You Want Me

- Anyway, Anyhow, Anywhere)

Out in the Street

ピート・タンジェント作。「表に出て。女子よ、俺を知らなければ、覚えて頂戴」ですと。女子にモテたい気持ち半分とデビュー・アルバムの告知をかけたと解釈しています。オープニングに相応しいズンドコ・ジャングルビートでイントロのギターがもうカッコいい。間奏における弦の擦過音も荒々しく、すでにタウンジェントのギター奏法?芸風?が確立されている。

I Don’t Mind

ジェームス・ブラウンの曲ですが、ファンキーなJBではなくブルージーな曲をカバー。スティブ・マリオットやウィンウッドら本格派英国R&B系ボーカリストに比べてしまうと、ロジャー・ダルトリーの歌唱はいささか分が悪い。ですが、現在も存続しているバンドの初期の記録として全然悪くない。三声コーラスも頑張るし、むしろ微笑ましい佳曲。

The Good’s Gone

ピート・タンジェント作。ミディアムテンポの曲でダルトリーの声も低音で落ち着いた曲。むしろ本来のハイトーンにあっていないので、エキサイティングな感じがしないのかも。コーラスも展開も何気にシリアスで凝ってる。

La-La-La-Lies

ピート・タンジェント作。ポップなメロディとニッキー・ホプキンスのピアノが軽快。ビーチ・ボーイズ風コーラスにヘビーなドラムが合わさるのがザ・フーならではのビート・ナンバー。そのムーニーもお気に入りの曲と言っていた。

Much Too Much

ピート・タンジェント作のポップな曲。ここでもニッキー・ホプキンスの転がるピアノが聴きもの。コーラスもビート・バンドな演奏も完成している。”You & Me”系のラブソングだと思いますが「君の愛は重すぎてとても耐えられない」だそうです。アルバムの中でとても好きな曲。

My Generation

1980年前後にイギリスでUK盤(モノラル)のシングル盤を買い、荒々しいバンドの勢いをとらえた音の迫力にびっくりしました。当時のCDは全く迫力に欠けていました。リズムに徹するギター、ドラムとリードベースがメロディをかなでるアンサンブルはバンドの特異な特徴をとらえている。今の耳では分離のいいステレオミックスがしっりきますが、間奏におけるギターソロの欠損は痛い。コレクターズエディションでずいぶんましになりましたが、MONOで聴く本来の姿でしょうね。

The Kids Are Alright

甘酸っぱいポップロックの名曲。日本では長い間アルバムは廃盤状態でしたの、エディー・アンド・ホットロッズがライブでカバーしたのが初見でした。湧き上がるメロディーが素晴らしい名曲です。

Please, Please, Please

こちらもジェームス・ブラウンのカバーで、ダルトリーも頑張りますが、残念ながら資質と合っていない。タウンジェントが作曲の才を磨き、オリジナル志向になるも無理はない。

It’s Not True

ポップと言っていい程メロディはキャッチーですが、誤解や噂への反論をテーマにしたシリアスでユーモラスな曲。ニッキー・ホプキンスの転がるピアノが聴きもの。66年の「恋のピンチヒッター」もそうですが、タンジェントの書く詞は、ちょっと笑っていいのか困るほど冗談がきつい場合がある。

I’m a Man

ボ・ディドリーのカバー曲。本物のブルースマンとは迫力が違いますが、潰した声でボーに迫るダルトリーは悪くない。とても頑張っている。ヤードバーズのバージョンとは解釈が違うが同曲。

A Legal Matter

デビュー直後なのに、ダルトリーの鉄拳制裁は、他のメンバーと深刻な対立を引き起こしていたそうです。法的な問題をテーマにした曲で、軽快なテンポでタンジェントが歌っている。

The Ox

メンバー全員の共作。The Oxとはベースのエントウッスルのこと。荒々しいインストゥルメンタル。この時点ですでにガレージパンクだ。

ボーナスには、アルバム未収録のシングル曲が入っている。シングルヒットも多いバンドなのでコンピも多数編纂されていますが、同時期の録音曲がまとめられるのはうれしい。デラックス・エディションでも日本盤や輸入盤、コレークターズ・エディションやらいろいろあり、ボーカルがダブルトラックだ、MONO、ステレオ等、バージョンが沢山あるの詳細にこだわらず紹介します。デビューシングル ”I can’t explain” から始まり、「恋のマジック・アイ」「ピンボールの魔術師」あたりまでのコンパクトでキャッチーなシングルの数々は、ロック的な破壊力を込めながらもキャッチーで、スタジオ録音ならでのアートに昇華されている。..とブルース・スプリングスティーンもそんなのように、大好きだと何かのインタビューで言っていました。

I Can’t Explain

64年のデビュー・シングル。発売当時、キンクスの曲に似ていると指摘された、タンジェントは「キンクスの真似としてもこの曲に勝る真似はないと」言ったそうだ。まあ”You really got me”が下敷きにあるとしても、ザ・フーとしてのオリジナリティを既に確立しています。ギターリフもコンパクトで切れがあり、コーラスも曲の構成も練られ、演奏の勢いに加え、適度なガレージ感も味として素晴らしい。何より2番煎じだけに捻りとキャッチーな魅力がある。後にキンクスは「Soup Opera」(75年)の”Everybody’s a Star”でリフを借用し返している。トッドの率いたNAZZの「Open Mind」はあからさまなパクリ。

デビッド・ボウイは「ピンナップス」でスローにカバーしていたが、近年発売のボックスセット「Rock ‘n’ Roll Star!」で原曲に準じたスパイダーズ・フロム・マーズによる演奏を今更出してきた。ここでしか聴けないのが腹立たしいがYou tubeで音なら聴けます。

Bald Headed Woman

プロデューサー シェル・タルミーの作となっているが、彼によるトラディショナルな曲の著作権搾取。ライトニン・ホプキンスも同曲を歌っている。たしかキンクスのアルバムにも収録されていたはず。ジミー・ペイジのセッション参加曲として有名。

Daddy Rolling Stone

エルヴィス・プレスリーの”Don’t Be Cruel”に”All Shook Up”、ジェリー・リー・ルイス「火の玉ロック」”Great Balls of Fire” 等ロックンロールの名曲を書いたオーティス・ブラックウェルが作者。

Leaving Here

1963年にモータウンのエディ・ホーランドがリリースしたのが初出。私の聴いた中では、ロン・ウッドが在籍した英国のバーズ、モータ・ヘッド、近年ソロアルバムでもロン・ウッドが取り上げている。でも結局ザ・フーのバージョンが最高です。カッコいい。

Lubie (Come Back Home)

Shout and Shimmy

JBの曲ですが、アイザリー・ブラザーズの”SHOUT”のパクリ。手拍子やツービートのゴスペル調は、ザ・フーではあまり聴けなくなるので、現在の耳には一周回ってカッコいい。

(Love Is Like A) Heat Wave

マーサ&ザ・ヴァンデラスによるヒット曲。79年にザ・ジャムもカバーしているビート曲。ミック・ジャガー&デビッド・ボウイのチャリティ・シングル「ダンシング・イン・ザ・ストリート」(85年)のヒットでも有名なモータウンのガールズグループの曲。。

Motoring

Anytime You Want Me

Anyway, Anyhow, Anywhere

ピート・タンジェントのオリジナル。この曲も無論ザ・フーが素晴らしいが、匹敵、もしくは少し優ると思わせるのがデビッド・ボウイの愛唱歌を集めた「ピンナップス」での丸コピー。当時、フランク・ザッパのマザーズに在籍していた名手エインズレー・ダンバーがドラムを叩き、ギターはミック・ロンソン、ボウイの愛唱曲だけにボーカルも気合が入った素晴らしいカバー。

コメント